内容介绍:

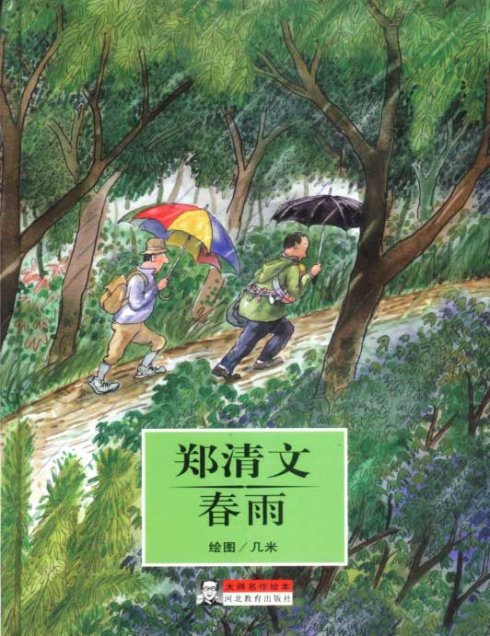

霏霏的春雨,带出一段二十多年前的旧事……文章源自 三年一班有声绘本 https://www.3n1b.com三年一班-https://www.3n1b.com/8621.html

一个男人在妻子去世二十年的忌日,带着一周岁的养子去祭拜,这背后隐藏着怎样的故事?文章源自 三年一班有声绘本 https://www.3n1b.com三年一班-https://www.3n1b.com/8621.html

星期天,天气很冷,雨也下得很大,我和往常一样出去爬山。我是坐小型公交车上山的,车子里有七八个人吧。除了几个出来爬山的人以外,大部分是到市场来采购后,要回山上去的。文章源自 三年一班有声绘本 https://www.3n1b.com三年一班-https://www.3n1b.com/8621.html

雨打在车窗上,从前面,或从侧面,一阵阵猛打过来。车窗上蒙着一层水雾,有些地方有人擦过,可以看到窗外的景色。文章源自 三年一班有声绘本 https://www.3n1b.com三年一班-https://www.3n1b.com/8621.html

车子驶到政大,从车窗往外看,可以看到有几个在等车,有的穿雨衣,有的撑雨伞,有男的,也有女的。有一个五十多岁的男人,跟在后面上车。他在胸前用背巾背着一个小孩。小孩的头裹在背巾里面,只能看到小小的帽顶,两只小小的脚则露在背巾外面轻荡着,脚上穿着乳白色的毛线袜子。文章源自 三年一班有声绘本 https://www.3n1b.com三年一班-https://www.3n1b.com/8621.html

文章源自 三年一班有声绘本 https://www.3n1b.com三年一班-https://www.3n1b.com/8621.html

文章源自 三年一班有声绘本 https://www.3n1b.com三年一班-https://www.3n1b.com/8621.html

那个人很面熟。从他眉间那颗几乎有半公分大的黑痣,我立刻认出来,他就是以前在我们旧家附近开一家小杂货店的安民。文章源自 三年一班有声绘本 https://www.3n1b.com三年一班-https://www.3n1b.com/8621.html

我们搬离旧家,也已经快二十年了吧。虽然他的头发又脱落不少,而且长出许多白发,我却依然认得他。安民姓苏,可是我们都不叫他的姓,只叫他安民。文章源自 三年一班有声绘本 https://www.3n1b.com三年一班-https://www.3n1b.com/8621.html

我还记得,我们离开旧家时,那附近虽然是在市内,却还有一些水田和竹丛,一条灌溉用的水沟贯穿其间,到了晚上,有时还可以听到蛙叫声。文章源自 三年一班有声绘本 https://www.3n1b.com三年一班-https://www.3n1b.com/8621.html

安民他们开的杂货店,就在竹丛下的水沟边。那个地方,蚊子很多,到了晚上,路灯一亮,除了蚊子以外,还有许多小飞虫,绕着灯光不停飞舞。听说,现在那些田地已填埋起来,盖了林立的大厦。文章源自 三年一班有声绘本 https://www.3n1b.com三年一班-https://www.3n1b.com/8621.html

我们不叫他的姓,是因为他是入赘过来的。我记得他的妻子姓林,叫林素贞,我们都叫她阿贞。阿贞是那家杂货店的老板阿土伯的独生女。当时,阿土伯还是以种菜为业。除了那一间小杂货店,他们在那附近还有一块五六百坪的菜圃,只是一家人的生活,主要还是靠杂货店来维持。

我也还记得阿贞那个女人。当时她还不到三十岁,身材细瘦,有点儿扁平,脸色有点儿苍白,下巴尖尖的,眼睛大,有点儿凹进去,时常眨个不停,好像有点儿神经质。可能是为了工作方便,她的头发烫得很短。不管怎么看,她都不能算是一个很迷人的女人。但是,她待人亲切,动作敏捷,计算价钱又快又准确,还经常去掉零头,在附近的声名相当不错,因此杂货店的生意相当兴旺。

因为她是独生女,阿土伯坚持要招赘,她的婚事就这样耽搁下来。

阿贞和安民的婚事,是通过孤儿院安排的。听说这也是阿贞的舅父全力促成的。他说,一般的男人不肯入赘,孤儿由于身世可怜,比较不挑剔,要找个老实可靠,而又肯吃苦的人,也比较容易。

安民是个弃婴,父母是谁,没有人知道。有些弃婴的父母为了将来认领时有所依据,还会留个名牌,或一封信、一件信物。至于安民,却什么都没有。

也就是说,他的父母已完全没有考虑到将来认领的事。安民是孤儿院院长取的名字,他姓苏。其实苏是院长的姓,那些身份不明的孤儿,全部都姓苏。安民在孤儿院长大,到了十五岁就离开孤儿院,到一家杂货店去当送货员。他为人老实,入赘到林家,可以说是相当理想的人选。

安民入赘以后,工作很卖力。我们时常看到他穿着短裤和拖鞋,踩着一辆后面装有一个铁架的中古脚踏车,日夜不停,到处去送货。我们住在四楼,经常看到他一口气跑了上来,急喘着气,用手背把额头的汗揩掉。

他们夫妻俩在外人面前似乎很少说话,看起来像是老板和伙计。不过,我们看到过打烊以后,他们夫妻相偕去吃宵夜,他们的感情应该是很不错的。我们也知道,阿土伯对安民也很满意,很信任他。他们惟一感到不满的是,结婚几年,一直没有孩子。

当时,因为阿贞的身体看起来虚弱多病,大家都以为毛病是出在阿贞身上。我们也不知道,当时阿贞他们是否去找医生检查过。

我还记得,有一天,我到他们杂货店去买香烟,阿贞刚好不在。我看到安民在竹丛下捡了一个人家丢弃的破碗,俯身到门前的水沟舀了半碗不到的水,而后再放回竹丛下。那时候,水沟的水还是相当洁净的,水沟里还长着鲜绿色的水草,在水里漂曳着。有时,我们还可以看到小鱼在那里追逐。

他看到我,怔了一下,好像小孩做了坏事被大人撞见一般。当时,我心里有点儿疑惑,也有点儿不安。他在做什么呢?会是什么法术吗?我的直觉告诉我,不管什么,一定和生小孩有关。说不定是一种求孩子的仪式。我知道,阿贞时常到各地庙寺去行香,祈求有个孩子。

“你看,这一条小水沟,水从很远的地方流过来,也流到很远的地方去。只要水不断地流着,小水沟就不会干掉。但是,装在碗里的水,是不流动的。它没有来源,所以很快就会干掉。我试过好几次了,不人超过一个礼拜。”

那时,我并不了解他的意思。但是,我总觉得,他的话一定有什么含意。我实在没想到,一个很变通的人,却有一般人没有办法了解的一面。

就在这件事发生之后不到一年,也就是我们搬离旧家之前一年多,阿贞家里发生了一件很不幸的事。安民竟和附近理发店一个叫阿菊的理发小姐有了关系。

有人说他“赚了一个家,也赚了一个老婆,不满足,实在不应该”。

有人说他“伺老鼠,咬布袋”。

“阿菊说,她愿意为我们生个孩子。她说,孩子一生下来,就给我们报户口,当做是我们亲生的。”安民对阿贞解释说。

那时,我想起安民用破碗舀小水沟的水的事。我似乎可以找到它的答案了。安民是个孤儿,不知道自己的父母是谁。而现在,阿贞又不生孩子。他的生命不知来源,也接不下去。一旦,他自己的生命结束,他的命脉就完全断掉,像那些装在破碗里的水,什么也留不下来了。

“你在说什么?”阿贞说。

我们住在旧家那边有七年多,从来没有看到阿贞发过脾气。这一天,从外表上看,她好像也没有生气。但是,我们似乎可以预感到,有什么重大的事情就要发生了。

“你出去。”

“阿贞,原谅我。这是我的错。以后……”

“没有以后了。”

“阿贞……”

“你出去,不要再回来。你自己的东西,全部可以拿走。”

阿土伯也来劝。我们都知道,阿土伯很看重安民。但是,这一次,阿贞一点儿也不让步。

安民出去了两天,第三天又回来了。很奇怪的是,阿贞没有再赶他。他和以前一样,继续踩着脚踏车出去送货,从表面上看,似乎和以前完全一样。只是自从这件事发生以后,我们再也没有看到他们两人一起出去吃宵夜了。

差不多又经过三个多月,理发小姐阿菊也走掉了。自始至终,阿菊一直没有怀孕的迹象。

有人说,阿贞不生孩子,问题可能在安民那一边了。

大概是在阿菊离开之后一个月的光景,有一天,阿贞对安民说,她要去南部。她没有说去南部做什么,也没有说去南部什么地方。安民也没有问她。

过了几个月,阿贞的肚子凸了出来。她人很瘦,很容易看得出来。开始,大家以为是安民的。但是,另外有人说,这是阿贞去南部带回来的礼物。这是否是事实,没有人知道。

表面上,安民似乎没有什么特别的反应。当然,他是没有什么立场的。有人说,安民曾经表示过,阿贞的孩子就是他的孩子。这一句话,似乎说得不够清楚,不过,我对这句话的确实性,还是有些怀疑的。

不久,阿贞流产了。听说,那是个男婴。大家都相信,流产的原因,是因为她身体太弱。流产以后,她的身体似乎更加虚弱了。有一次,我还看到她怔怔地坐在店里,好像认不出我。

过了两三个礼拜,我们搬走了。以后的事,我们也不很清楚。

“到了。”车内有人喊着。

车子到了樟湖,这一路小型公交车有两条路线,一条到猫空,一条只到樟湖。

安民还坐在那里,有人告诉他这是终点。雨下得很大,他撑着一把黑色的雨伞,在那里东张西望。看来,他好像还弄不清楚应该往哪一个方向走。

“安民。”我一下车,就凑上前叫他。

“呃。”他转过身来,看了看我,好像一下子就认出了我。

外边很冷,他一开口,吐出来的气,就变成白雾。

“你去哪里?”我看着他的脸。也许,因为他经常在外边送货,脸色还是黑褐色,不过带有一点儿黄,眼睛下面也有点儿浮肿。是年龄的关系?是雨水的关系?还是太累了?

“我去猫空,好像坐错了车子。”

“这班车只到这里。我也经过猫空那边,我们可以一起走。”

“很远吗?”

“走路只要二三十分钟。不过,现在雨大了些。”

我们穿过短短的一段树阴路,走到帝公庙的庙庭。庙庭上面,盖着一个大篷盖,供人歇脚。安民放下雨伞,走到庙前,合手向内殿拜了几下。他在揖拜的时候,脸是朝下的,好像有点儿怯怕的样子。

我站在旁边看他,他穿着一件淡绿色的短外套,就是美国士兵穿的那一种,还有头罩垂在背后。下面穿着深蓝色的西装裤,下半截的裤管全都湿了。那一双旧皮鞋,也已全湿了,走动的时候,还从线缝冒出水泡。

庙庭中间放着一个方形供桌,前百有一个跪垫,在供桌两侧各放着一个长方形的大木桌,木桌四周,放着长木凳,是供人休息用的。木桌和长凳都漆着红漆,已有些脱落了。庙内灯光不很明亮,只看到两根点燃的红蜡烛,烛光轻轻摇动着。

“来坐,来饮茶。”有个六十多岁的老妇人,笑着迎了出来。

“有滚水吗?”安民问。

“有,有。”

“我来冲些牛奶。”安民说,解开背在胸前的小孩,再从袋子里拿出奶粉和奶瓶,用开水冲泡了半瓶不到的牛奶。

那是个男孩,可能还不满周岁,脸是白白胖胖的,因为背巾中的暖气,他的脸颊好像涂了胭脂一般,涨得红红的。他那黑而亮的眼睛,张得大大的。他在背巾中一点动静也没有,我还以为他是睡着的。

“阿仁。”安民用手指拨弄一下孩子的嘴角。

孩子咯咯地笑出声音。

安民先把孩子抱到沟渠边,尿了尿,再抱回来,把奶瓶摇几下,塞进小孩嘴里。他的动作迅速而熟练。小孩的嘴动得很快,一下子把那半瓶不到的牛奶统统喝光了。安民替他揩了嘴,他又咧开嘴笑了起来。

安民捏了捏孩子脚上的袜子,看看袜子有没有湿。

“是孩子?”

“不,应该算是儿子。”

“阿贞她的?”我虽然这样,心里却有疑惑。

“不。阿贞已经过世了,过世很久了。”

“呃。”

那就是安民再娶了?但是,我并没有问他。

根据安民的叙述加以推算,我们离开旧家之后还不到一年,阿贞就去世了。“她的身体很不好,又受了那么大的打击。”我是指流产的事。

“她很后悔那件事。”安民忖思了一下。

安民指的是到南部去的那件事吗?从这一句话来推论,那件事确是真的了。

“她临终时,对我说了一句话,不一定自己生的,才是自己的孩子。她虽然没有说得很清楚,但我可以理解,我自己就是一个没有父母的孤儿。但是我还是有人养大,我的父母就是苏院长,他并没有分孩子是不是自己生的。这个小孩,是我领养的。”

“从孤儿院领养的?”

“对。他是个孤儿。他和我一样,不知道出生在什么地方,也不知道父母是谁。我们一样没有生日,也没有籍贯。阿贞临终的时候说,不一定自己生的,才是自己的孩子。当时,她太虚弱了,没有说得很清楚,我却理解她的意思。以前,我们都太重视自己亲生的才是自己的孩子这种看法。人的生命不是一碗水,也不是一条水沟。阿贞死了之后,我就到孤儿院去领养了一个孩子。这个孩子,现在已二十岁,高职毕业,就要去当兵。他当兵回来之后,要跟我住也可以,要自己出去闯天下也行。话虽然这么说,他要真的出去,我会很孤单。所以,我就再去领养第二个,就是这个小孩。依照我的能力,是应该可以多养一两个的。生孩子有限,领养孩子却不受限制。以前我怎么没有想到?以后,我要缩短时间,也许,五年可领养一个。阿贞一定会赞成的。”

我听了他的话,很吃惊。二十年前我们还在旧家时,他曾经用一个破碗舀水,来表达他的心迹。这件事,他还记得。我实在没有想到,他这样一个非常普通的人,却想了那么多。他说,生命不是一条小水沟,我能理解。生命是应该要用更大的观点去看的吧。生命应该是属于全人类的一条大河吧。

这可能就是他的意思吧。

我再看一眼,发现一个很大的改变。什么是促成他改变的原因?这是必须要有很大的力量的。这力量来看阿贞?或者来自他自己?还是来自共同的领悟?

这时,他背好了孩子。因为背巾太小,孩子的脚还是露在外面。

“你去猫空?”

他告诉我,阿贞的墓在猫空。现在他要带这个小孩去拜阿贞的墓,要给她看看。

“为什么挑这种日子?”

“今天是阿贞的忌日。”

“呃。”

“人在的时候,往往忽略了许多事。”他说,打开了雨伞。

“你用这一把吧。”我说。因为我经常出来爬山,而且风雨无阻,出门都带这种所谓“五百万”的大伞。

他和我换了雨伞。

今天的雨下得有点离奇。雨不但下得大,而且几乎没有停歇过。除了雨之外,还有风。风虽然不大,却是冰冷的。雨从天上不停地浇下来,一到春天,不知是天气冷才下雨,还是一下雨天气就变冷。总之,仿佛春天的雨和冷是分不开的。

路上出来爬山的人,只有寥寥几个。

我们顺着产业路,往猫空的方向走。换了雨伞之后,我才知道他的雨伞无法完全遮住这一阵风雨。山里的风好像没有一定的方向,一下子前,一下子后,很快我的裤管已湿了半截。

雨水也滴到我的肩膀上。雨水滴到右边的肩膀,我把雨伞移到右边,雨水就滴到左边的肩膀。很快地,左右两边的肩膀都湿了。

产业路的地势是右高左低。路的两边都有些水田和菜圃,大部分是茶园。茶花已开了不少,新芽也长满枝头,雨再不停,茶叶就要长过头了吧。

眼睛往右看,上面有一层一层的梯田。上一层的雨水一满,就往下一层灌注,一眼望过去,是一片高高低低的瀑布。雨声夹着水声,轰隆隆的。

一股湍急的水流,顺着山坡上的小路,猛冲下来。水夹着大量泥土和砂石冲下来,然后把泥沙堆积在产业路上。产业路上的水分成两股,继续往下奔流,一股清澄,一股混浊。雨猛打在产业路上,溅起一片水花。

雨水顺着产业路往下流泻,涌成一棱一棱的小波浪。雨滴在水流中,不停冒出泡沫,往下急速流动,而后“噗”地散掉。

路边和山坡上的草木,都已长出鲜嫩的新叶。它们被雨水压得抬不起头来。不过,那些草木,不管是相思树、月桃、台风草、各种蕨类,和最常见的藿香蓟、昭和草,都在风雨中苦撑,等候天气早点儿放晴。

竹子长出的新芽,叶子还没有长齐,是一根一直往上生长的竹笋,都已超过母竹的高度。竹子底下堆着一片枯黄的竹叶。

有些落叶树,已发出新芽。菅芒的旧叶和旧的花穗已逐渐枯烂,新叶子已重新长出,在一片新绿中,点缀着一两丛明亮的紫红色的花穗。不错,的确是新的花穗。菅芒是秋天的草,怎么会长出新的花穗来凑热闹呢?

虽然有风,菅芒的叶子都是静静地竖着,而台风草的叶子,却急速地摇着。

我也看到路边还有一簇芋叶。芋叶没有姑婆叶那么大,但是姑婆叶的叶子比较平,没法承受雨水。

雨水掉在芋叶上,注入叶心,水一满,叶子一倾,倒下雨水,挺直叶梗,再承受新的雨水。安民走在前面。他眼睛望着远处,好像是在赶路的样子。

他的脚步相当稳健,皮鞋踩在积满雨水的路上,啪哒啪哒地响着。他的皮鞋,依然在冒着水泡。这一条路,就好像一条河流。小孩依然埋在背巾中,只有脚露在外边,随着安民的步伐轻荡着。

一路,我们看到两边的山坡上,有不少农家和私有墓地。有些农家四周边种着不少花草,最多的是杜鹃。我们还看到盛开的桃花、杏花和樱花。

“安民,你的脸色……”

我怕他身体不好,怎么能够继续领养孩子,只是一直不便开口。

“嘿,你看我脸色不好?我吃斋,吃长斋。”

但是,我还是不能完全放心。他不仅脸色不好,而且有点儿水肿。

不久,我们看到路边的电线杆上,钉着一块白底红字的木板,上面写着“祭拜祖先,小心火烛”。猫空就在前面。我知道这附近有许多坟墓,大部分都是零星分散的。

“阿贞的墓呢?”

“在那上面。”他遥指着右边的山坡。

那里,也是一片高高低低的梯田。雨水从上面一层一层泻下来,有的像珠帘,有的像水枪,不停射出水龙。一望过去便是水。

“你要怎么上去?”

“反正有路,不会有问题的。”

他说完,要把“五百万”的雨伞还给我。

“那边好像还有一条路,我带你上去。”

这附近的山我也爬过,多少有点儿印象。

我们再往前走了几十公尺,看到半山腰有一座亭子。我记得亭子旁边有一条路,可以通到墓地。我们走上去,亭子并不大。风带着雨,从四面八方打进亭子里。这座亭子中间有一个方形的桌子,四面各有一条长凳,都是水泥灌的,却漆成原木的颜色。亭子里都是湿的,凳子是,桌子也是。我看到凳子上有一堆东西,凭靠在桌上。刚开始我没看清楚,等我换个方向,才发现原来是两个人,一男一女紧紧坐在一起,用一件黄色的塑胶布,从头往背部罩下去。雨从上面泼下来,塑胶布全湿了。他们趴在桌面,两个头紧紧靠在一起。我也看到他们的眼睛,两个人都戴着眼镜,镜片上沾满了水气,看不清楚。

眼镜下面若隐若现的是两张嘴,说得正确一点儿,是雪白的牙齿。原来他们在笑。这也是一种人,一种方式吧。

我转头看看安民,他也看到了。他似乎没什么表情。这种方式对他可能太遥远了。我只看到他在把头慢慢转向山坡。从亭子看过去,那一片山坡,依然是一片高高低低的瀑布。

安民回过头,什么也没说,又把“五百万”的雨伞递还给我。

“你带着。”

“你已经淋成这个样子了。”

“我没关系,小孩子不能淋到雨。”我指着小孩露在外面的小脚说。这时,我才发现,不知什么时候,小孩一边的袜子掉了,露出一只白白的小脚。

他一听到小孩,就没再坚持。他走出亭子,我站在亭子里,看他慢慢踩进雨水横溢的山坡路,一步一步,忽左忽右,慢慢往上爬。忽然,他的身子晃了一下,雨伞也差一点儿掉落。

我正想冲过去,却见他已经站稳,用一只手和双脚,半爬半蹬,走上了一段极陡的坡路。

雨越下越大。一阵大雨遮住了视线,几乎看不到十公尺以外的景色。等雨小了一点儿,我已看不到安民的影子了。

亭子里,那两个年轻男女还在那里。我转身往另外一个方向看,山和谷,全在雨的迷蒙中。